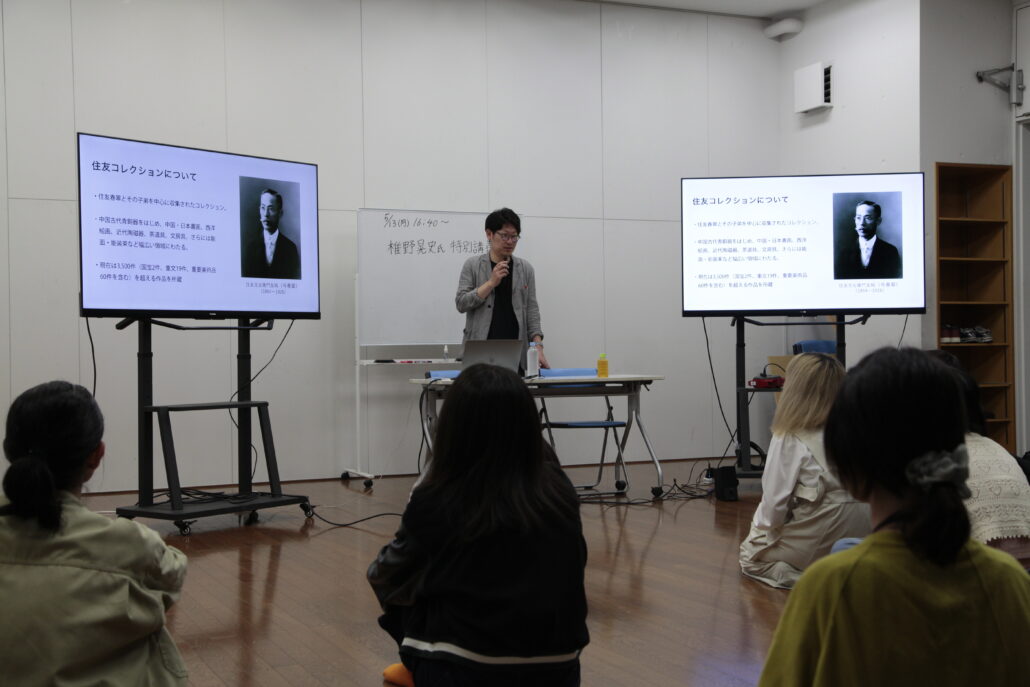

椎野晃史氏による特別講義が行われました。

/カテゴリ: TOP NEWS, イベント, ブログ, 授業 /作成者: nihonga_admin5月13日(月)、特別講師として、泉屋博古館東京主任学芸員の椎野晃史氏にお越しいただきました。

日本絵画の来し方や展覧会芸術についてお話しつつ、狩野芳崖を中心とした「芳崖四天王」のお話や、近代における「写生」についてなど、聴講していた学生への質問を交えながら講義を行なっていただきました。

講義前には、4年生のアトリエも回っていただき、広い視野から普段の制作について見直す機会となりました。

大変有意義な時間となりました。貴重なお話をありがとうございました。

千住博先生による特別講義が行われました

/カテゴリ: TOP NEWS, イベント, 授業 /作成者: nihonga_admin12/7(木)、作家であり京都芸術大学教授の千住博先生にお越しいただきました。

卒業制作を制作中の4年生のアトリエを回ってご指導いただいたのち、2時間以上にわたって特別講義を実施していただきました。

講義ではご自身の作品についてだけでなく古今東西の芸術作品をスライドで見せていただきながら、芸術とは何かといった根本的なテーマについてもお話しくださり、また事前に学生から募った20以上の質問にも1つ1つ丁寧に回答していただきました。

日本画というジャンルに留まらず国際的に活躍される千住先生のエネルギッシュなお話は、学生たちにとって大変な刺激になったかと思います。

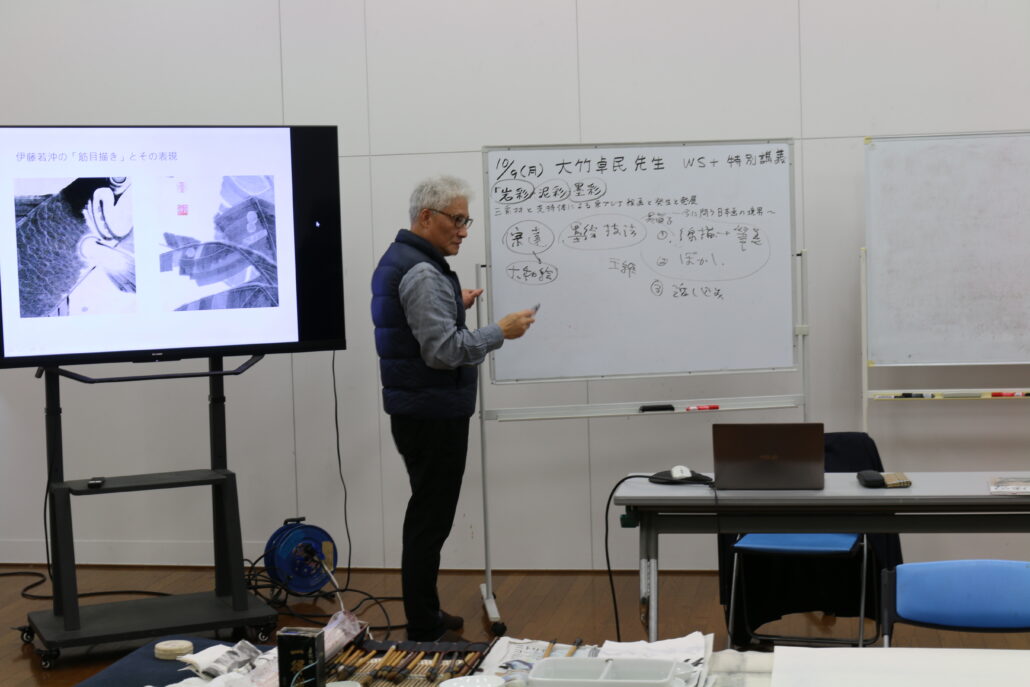

大竹卓民先生による特別講義が行われました

/カテゴリ: TOP NEWS, イベント, ブログ, 授業 /作成者: nihonga_admin10/9(月)本学科卒業生であり、様々な大学で教鞭を取られている大竹卓民先生にお越しいただき、特別講義が開講されました。

前半は水墨画の筆法について実演しながら解説していただき、後半の講義では様々な視点から東アジア絵画についてお話しいただきました。

終盤、聴講した学生からは鋭い質問も飛び出し、大変濃密な時間となりました。

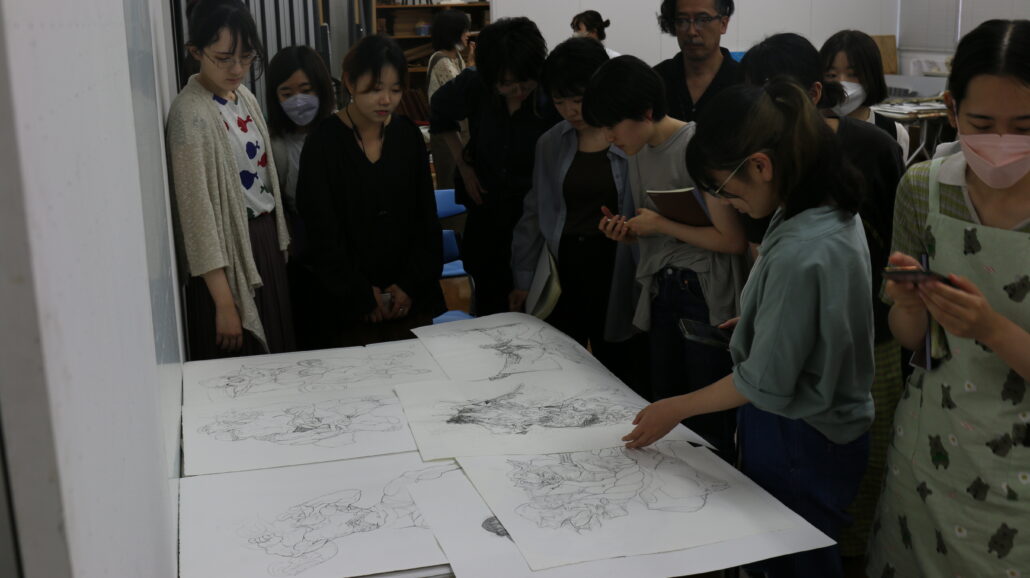

川崎麻央先生による特別講義が行われました

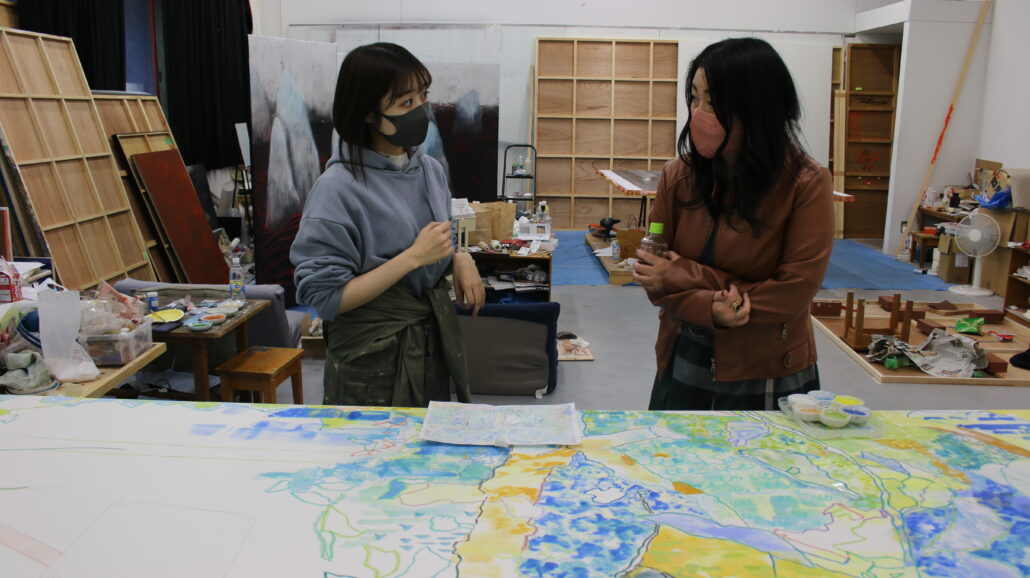

/カテゴリ: TOP NEWS, イベント, ブログ, 授業 /作成者: nihonga_admin7月3日(月)、作家の川崎麻央さんをお招きして、アトリエ指導と特別講義を実施していただきました。

特別講義では、ご自身の制作について発送の段階から取材やドローイング、小下図を経て本画に至るまでのプロセスを、制作した途中の画像も混じえながら具体的に紹介していただきました。

会場には実際の素描もお持ちいただき、講義終了後には学生たちが集まって熱心に眺めていました。学生からの質問にも遅くまで丁寧にご回答いただき、大変充実した講義になったかと思います。

documenta fifteen 報告会

/カテゴリ: TOP NEWS, イベント, ブログ, 授業 /作成者: nihonga_admin【栗林隆先生の課外講座が開催されました】

12月12日(月)、本学科客員教授の栗林隆先生主催で、documenta fifteen 報告会が行われました。

2022年6月〜9月にかけてドイツ・カッセルで開催された国際美術展「documenta fifteen」に、栗林先生は参加されました(Cinema Caravan +栗林隆)。

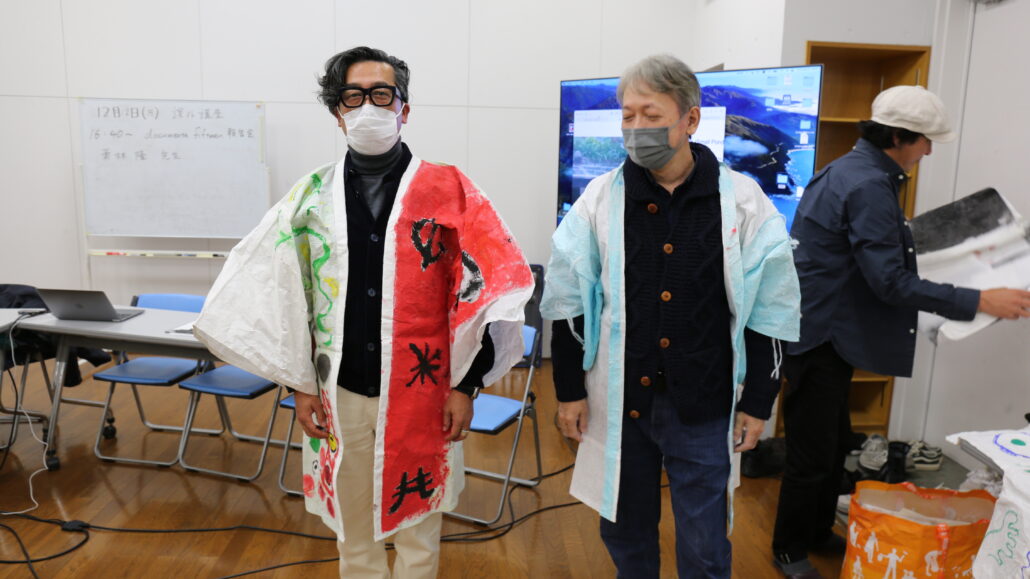

そして今年の夏、栗林先生の提案により、日本画学科学生有志と教員・スタッフも参加し、徳島県吉野川市の和紙工房「アワガミファクトリー」で滞在制作を行い、そこで漉いた和紙から制作した紙衣をdocumenta内で展示、ワークショップを開催していました。

栗林先生には、documenta fifteenやご自身の作品についてお話ししていただくとともに、日本画学科研究室で行ったプロジェクトについても、参加学生や教員を交えながらお話をしていただきました。

報告会が終わった後には、日本画学科学生有志、教員・スタッフの作った紙衣(かみこ)を、聴講していた人が触れる時間もありました。

普段の制作とは異なる視点をもつ機会として、充実した時間となりました。

木村了子先生の特別講義が開催されました

/カテゴリ: TOP NEWS, イベント, ブログ, 授業 /作成者: nihonga_admin

土屋禮一先生、野地耕一郎先生、アトリエ指導

/カテゴリ: TOP NEWS, ブログ, 授業 /作成者: nihonga_admin11月7日、特別講師として土屋禮一先生、野地耕一郎先生がいらっしゃいました。

4年生と大学院生のアトリエを回って、学生一人一人へ作品を見ながら指導をして下さいました。

作品や学生の故郷についてお話しながら、先生方の言葉で様々なことを教えていただきました。

長い時間、丁寧に学生たちと向き合ってくださり、大変充実した時間となりました。

3年生の授業風景がYouTubeで取り上げられました。

/カテゴリ: TOP NEWS, ビデオ, ブログ, 授業 /作成者: nihonga_admin3年生の身体性とドローイングの授業の様子が、モデルをしてくださったドラァグクイーンのビビー・ジェローデルさんのyoutubeにて取り上げられました。

動画後半に学生がドローイングしている様子が映っています。ぜひご覧ください!

藤田一人氏による特別講義が行われました

/カテゴリ: TOP NEWS, イベント, ブログ, 授業 /作成者: nihonga_admin6月6日(月)特別講師として美術評論家の藤田一人先生にお越しいただきました。

大学院生のアトリエを回って頂いたほか、夕方からは特別講義が行われました。

「日本画は日本人に何を問いかけてきたか?いま、何を問うているのか?」というタイトルのもと、戦後日本画の展開、日本画を支える美術界の構造と権威、日本画がいかに注目されてきたのかといったことを展開しながらお話していただきました。

専任教授の方々の作品解説や時代背景について触れる時間もあり、大変充実した時間となりました。